以前から国会でもよく取り上げられる『国の借金が1000兆円を超えた』って言われています。

でも同時に、外国に何千億円も支援金を送るっていうニュースもよくみます。

借金があるのに、どうしてそんなことができるのか?疑問に思った事はありませんか?

今日の議題はこの『不思議』について、じっくり説明していきます。

お金の基本的な仕組み

まずは基本から見ていきましょう。政府のお金って、税金が財源なんでしょうか?

実は、それが最初の大きな誤解です。政府のお金の仕組みは、私たちの家計とはまったく違います。

政府と家計の違い

政府と家計はどう違うのでしょう?大きく3つの違いがあります。

お金を作る権限

- 家計:お金は稼ぐしかない

- 政府:円という通貨を発行できる

支出の順序

- 家計:収入があってから支出

- 政府:先に支出して、後から税金を徴収

借金の性質

- 家計:返済が必要な負債

- 政府:国民の金融資産としての側面を持つ

結構違います。そうなんです。特に重要なのは、政府が『円の発行者』だという点です。

政府支出の真実

では政府の支出って具体的にどうやって行われているのでしょうか?実際の流れを見てみましょう。

政府支出の流れ

予算の決定

- 国会での審議

- 予算案の可決

- 支出の承認

実際の支払い

- 日本銀行の政府口座から支出

- 民間銀行口座への入金

- 電子的な帳簿上の操作

ここでキーワードとなるのが日本銀行の「政府口座」。でも、その政府口座にあるお金はどこから来るのでしょう?

これが重要なポイントです。政府は必要な円を常に作り出すことができます。

政府支出の特徴

技術的な制約がない

- 円建ての支出に上限なし

- 支払い不能になることはない

実質的な制約

なぜ借金は問題にならないのか

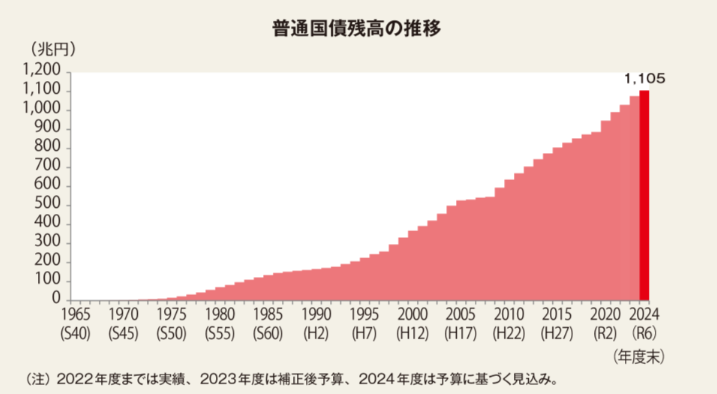

でも日本には1000兆円以上の借金があると言われています。

ではその『借金』の正体について、詳しく見ていきましょう。

国債の本質

国債とは

- 政府が発行する債券

- 円建ての金融商品

- 民間の安全資産

なぜ発行するのか

- 金融市場の調整

- 金利のコントロール

- 民間への安全資産の提供

ん?返さなくていいのかな?

はい、技術的には、円建ての国債を返済できないということはありません。なぜなら、政府はいつでも円を発行できるからです。

国債と政府支出の関係

国債発行の役割

- 金融政策の手段

- 金融市場の安定化

- 経済活動の調整

よくある誤解

この「国債発行 = 国の借金」とは財務省がプロパガンダした概念です。マスコミも荷担しています。

外国援助はどのように行われるのか

では話を戻して外国援助はどうやって行われているのでしょうか?具体的な例で見てみましょう。

援助の実際の流れ

支援決定のプロセス

- 政策的判断

- 国会での承認

- 予算の計上

実際の送金

- 円での支出

- 必要に応じて為替取引

- 相手国への送金

当然海外に送金しますので、為替の取引が必要です。為替って関係あるのでしょうか?あります。ここが重要なポイントです。

外国援助と為替

円建て支援の場合

- 技術的な制約なし

- 為替の影響は限定的

外貨建て支援の場合

- 為替レートの影響

- 外貨準備との関係

- 国際収支への影響

具体的な例を見ていきましょう。

円建て援助の場合

- 日本側の支出額は固定

- 相手国の受取額が変動

- 例:1億円の援助

- 1ドル=100円の場合:100万ドル

- 1ドル=120円の場合:約83.3万ドル

外貨建て援助の場合

- 相手国の受取額は固定

- 日本側の支出額が変動

- 例:100万ドルの援助

- 1ドル=100円の場合:1億円

- 1ドル=120円の場合:1.2億円

そうです。為替レートで必要な金額が変わってくるんですね。

私たちの暮らしとの関係

ではこれって私たちの暮らしとどう関係があるのでしょうか?関係大ありです。

政府支出と経済への影響

プラスの効果

- 経済活動の活性化

- 雇用の創出

- 社会インフラの整備

考慮すべき点

- インフレーションの管理

- 為替レートの安定

- 国際関係への影響

では政府はいくらでもお金を使っていいのでしょうか?

そう話はうまく出来ていません。実質的な制約があります。

実質的な制約要因

インフレーション

- 物価の上昇

- 通貨価値の変動

- 生活への影響

政治的判断

- 支出の優先順位

- 国民の理解

- 国際的な信用

政府支出は短期的には経済成長を促進する一方で、中長期的には財政健全性への影響も考慮する必要があります。

特に、日本ではコロナ禍などの非常時においても積極的な財政政策が求められる場面が多く見られましたよね。

まとめ:今日の学び

やっとここまできました。では今日学んだことをおさらいしましょう。

重要なポイント

政府の特殊性

- 円の発行者としての立場

- 家計とは異なる仕組み

- 技術的な支払い制約なし

国債の本質

- 民間の金融資産

- 金融市場の調整手段

- 返済不能のリスクなし

外国援助の仕組み

- 円建て支出の自由度

- 為替との関係

- 国際関係への配慮

恐らく財政学とかの教科書に書いてあることと違う気がする、なんて事に気づいた方もいるかも知れません。その通りです。従来の教科書的な説明は、実際の仕組みを正確に伝えていない部分が多いんですよね~。

最後に

と言うことで今回は「政府のお金の謎- なぜ借金大国が外国援助をできるのか?」というお題目で解説をしました。

このことってもっと多くの人が知ったほうがいいと思ったので記事にしました。

結構、海外支援金の話題が出ると「国の借金が増えうるガー!」って誤解している界隈がいますので、正しい理解が広がれば、より建設的な政策議論ができるようになると宜しいのかと思います。

いかがでしたか?今回の記事ではなるべく分かりやすく、政府の財政や外国援助の仕組みについて理解を深めていただけたでしょうか。

ご質問やご意見がありましたら、コメント欄でお待ちしています。

コメント